「キャッスルイン豊川」に泊まってきました。 平日限定のおひとり様プランとして、朝食付きで広い部屋に泊まれて8,100円。オッサン1人の休暇に、かなりおススメ。

部屋ではソファーコーナーに寝転んで積読解消読書。 このホテル、ビジネスホテルの位置づけらしく、部屋の灯が明るく読書しやすいです。シティホテルだと雰囲気を出すため灯が暗く、本を読むのに不便な場合もありますんで、本を読みたいならいいホテルです。

面白い本でした。これは、日米開戦前に陸軍省が設置した「戦争経済研究班(通称・秋丸機関)」として集められた経済学者が、もし開戦したら結果はどうかを予測研究したことを調査した本です。

という話をすると、あれ、それって「総力戦研究所」の話じゃね?と思われるかもしれませんね。(「総力戦研究所」については、ちょっと前に、NHKが戦後80年ドラマ「シミュレーション~昭和16年夏の敗戦~」で取り上げ、内容が酷いと物議を醸しました。)実は総力戦研究所は、この秋丸機関の研究に関わった人員も関わった「教育・研修機関」的位置づけだったようです。

秋丸機関にせよ総力戦研究所にせよ、日米の経済抗戦力の巨大な格差を指摘し「高い確率で負け」 という常識的な結論を出したにもかかわらず、なぜ無謀な開戦を防げなかったのでしょう?

この本では、著者の牧野さんが「必敗濃厚な状況にあることを承知の上で、当時の指導者は開戦を決定した理由はなんだったのか」を、経済理論(行動経済学・プロスペクト理論)を援用して推論しています。

詳しくは書きませんが(読んでください)、それを読みながら、僕は米内光政の「ジリ貧を避けようとしてドカ貧にならぬよう、ご注意願いたい」という発言を思い出したりして、非常に説得力のある、興味深い推論だと思った次第です。

閑話休題。実はこのホテル、コロナワールドという遊技場の上層階にありまして、場内にファミレス(Joyful)、入浴施設(コロナの湯と食事処)、映画館、ボーリング場が併設されております。ホテルフロントでは新聞閲覧とコーヒーのサービスもあります。

さらに、先ほどの宿泊料金には、入浴施設の料金も含まれてます。温泉ではないけれど、朝夕広い露天風呂に使って、おっさん幸せだ~。

夜は・・・そうだ、映画見よう!

映画も高くなりまして、一般2000円のところ、本日月曜日につき1300円。すごい値引きです。

まず見たのは「雪風 YUKIKAZE」です。なにせ建造中なもので。

期待してたけど・・・駄作でした。 戦時中の軍人を「平和な現代に暮らす我々現代人と同じ思考・価値観の持ち主」として描いてどうすんの?これは映画で、NHKの「連続テレビ小説」じゃないんだよ・・・

僕の目には、彼らが「コンプライアンス違反なく、戦争業務を粛々とやる」会社員っていうイメージを受けました。俳優さんたちは頑張ってますが、シナリオがダメ。 「戦場の狂気を描かない戦争映画」って、なんなの?

軍艦マニアとしても、あんまり参考になるビジュアルがなかったっす。これなら「男たちの大和」の方が見どころあったな。

翌朝もう一本。 朝一の上映は1400円に割引。「国宝」。

この映画は・・・すごかった。 良い映画を見終わると僕の場合、ある種の衝撃を受け見た後しばらく放心することがあるんですが、この映画がまさにそれでした。 大学時代に「覇王別姫」を見て以来かな。(似たジャンルの話だし、僕がこの手の映画が好きってことかも・・・)でも、もしまだ見てないなら、ぜひ映画館での鑑賞をおすすめします。

にしてもまあ、3時間もある映画を、よくインターミッションなしで上映しましたね。いや、いい映画なら個人的には集中して見てるので、それを切らさないよう一気に上映してほしいですけど、駄作なら3時間って苦痛ですもん。 監督は内容に自信があったんでしょうね。 俳優さんもみんなすごくうまかったしね。

夕食はJoyfulで食べました。レモンサワー入れて1400円くらい。宿泊には食事処で夕食付きの設定もありますが、ファミレスで食べた方がコスパはいいです。

コスパを考えるなら、朝ごはんもJoyfulとし、素泊まりにするのが一番ですな。次からはそうしよう。

なお、風呂あがりに思わず「ちょいのみセット(1000円)」を頼んでしまったけれど

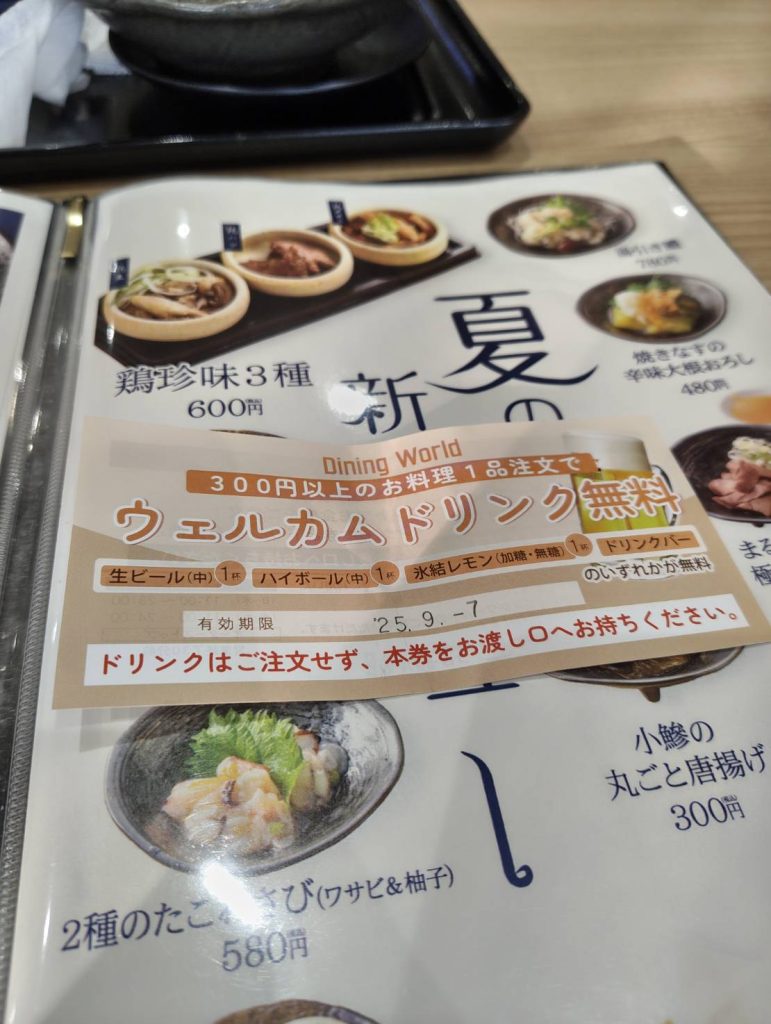

これも悪くないんですけど、宿泊客は「300円以上の食事を頼むとビール一杯サービス券」もらえるので、600円の「鳥珍味3種」なんかをアテに一杯やったほうが得でした。次からはそうしよう。

ということで、近いうちにまた本を持って再泊する予定。 もしかしたら、「国宝」をまた観るかもしれないな・・・

元河川技術者、現在は里山保全の仕事をしているおっさんです。西尾市在住の本好き歴史オタク。