西尾市資料館で10月1日まで開催されている「発掘された!中世西尾の城館跡」展を見に行ってきました。 無料です。

んで、僕的トピックスがこのタイトルです。

「丸馬出し」や「障子堀」は、戦国時代、城の防御力を高めるために考案された最新技術です。一般的には「丸馬出し」は武田氏流築城術で、「障子堀」は北条氏流築城術でよく使われた技法と言われます。

丸馬出とは、日本の城における防御装置である馬出(うまだし)の一種。馬出とは、敵の攻撃から虎口を守り、城兵が出入りしにくくなるように、虎口の門の外に設ける土や石製の小さな曲輪(くるわ)のことである。虎口とは、城郭内での戦の際に主要な出入り口となる場所のこと。馬出の小曲輪は様々な形状の物があるが大きくは2種類に分けられ、半円形になった物が丸馬出、四角形の物が角馬出である。丸馬出は武田氏が好んだことで知られ、

刀剣ワールド

障子堀は、堀の底に障子の桟のような格子状の畝を設けた物。似たような物に空堀の底に土手を掘って、直交に区画する「畝堀」(うねぼり)があるが、障子堀はこの発展形である。堀障子とも言う。障子堀は神奈川県の小田原城などいくつかの城で造られ、遺構が見られる場所として静岡県三島市の山中城などがある。

刀剣ワールド

その技術が、武田氏や北条氏がほろんだ後、その領地と技術を受け継いだ家康時代の西尾城で構築されていたとは(対秀吉)。

丸馬出しが良好な状態で残されているのは、静岡県の諏訪原城です。 実際に見に行ってないんだけど、前に記事で取り上げたっけ。 まあ、下のイラストの右端にある施設です

攻め手は、馬出し突入後向きを変えないと主郭に入れないので勢いが削がれるのと、守り手はそこを横矢で攻撃できるという仕掛けですね。 真田幸村の大阪城「真田丸」も、大型化した丸馬出しと言えるかもしれません。

西尾城で発掘された時の写真がこちら

左側が主郭なので、右向きに丸馬出しがあり、その前に三日月掘(不完全?)その前にさらに細い堀と、二重に堀が巡っている?のでしょうか。ちょっと解説が欲しいなあ。

攻城マニアとしては、写真だけでは馬出しにどのように土橋が架かっていたか(おそらく発掘作業の移動効率化のため残した土部分もあるはず)がわからないので、残念ですね。せめてそういう個所は着色しておいてくれると分かりやすいんだけど。

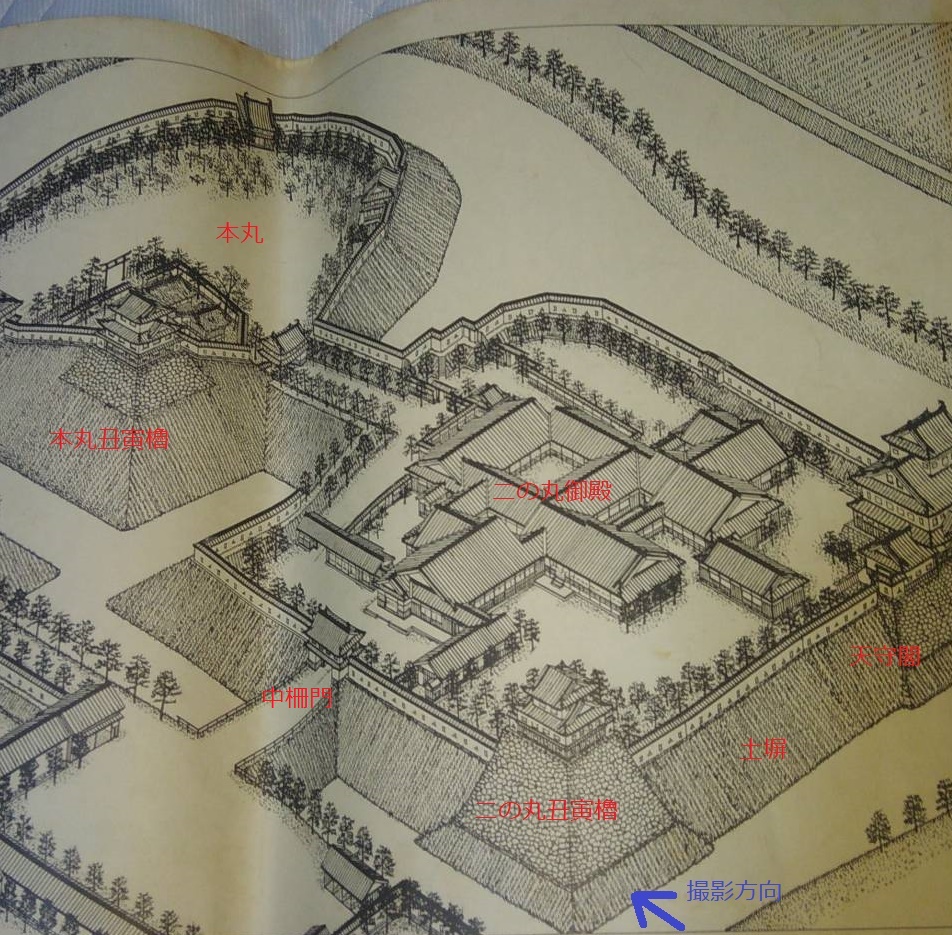

小田原城の障子堀復元図がこちら。

ただの堀と比較すると、格子があるので隣の区画にも簡単には移動できません。第一、格子の底に降りると、また這い上がるのはとても大変そう。格子の上を移動するのがまだ良さそうですけど、不安定な細い道です。いずれにせよ、堀を渡ろうとする攻撃方は城方から格好の狙撃対象となったことでしょう。

んで、西尾城で発掘された障子堀の写真がこちら。

うーん。どこが堀で、どこが障子(格子)なの~?見ても全然わかんないんだけど・・・

西尾市史によると、1585年(天正十三年)に家康が三河中の人足を集めて西尾城の大規模改修を行っており、これらの改修はそのとき行われた可能性が高いようです。

その後、1590年に家康は関東に移封され、そのあとに入った豊臣系大名(田中吉政)が、石垣を築くため、地形に合わせて構築されたこれらの施設を埋めて直線的な二の丸構造としたのではないか と解説されています。 ふむふむ。

障子堀は正直ビミョーなんですけど、丸馬出しはしっかり残っているようだから、発掘したものをそのまま展示しておけばマニアが大挙して見に来る観光資源だと思うんだけどな。(僕も見たい)

あと、前に見に行った「寺部城」の地形モデルがあってちょっと萌えました。現在でも城の地形がよく残っていて驚きましたが、でも樹木が覆い茂っていて、地形が分かりづらかったもの。やっぱり三次元模型の展示は、よくわかって吉です。 さて、アナタならどこから攻めますか?

元河川技術者、現在は里山保全の仕事をしているおっさんです。西尾市在住の本好き歴史オタク。